ここが危ない

循環器浴槽の危険性

条例どおりに塩素処理を実施しているにもかかわらず、レジオネラ菌が検出されてしまう可能性はあります。

原因として、次のようなケースが考えられます。

●そもそも除菌剤が届いていない。

●浴槽水のPH値がアルカリ性のため、塩素剤が効きにくくなっている。

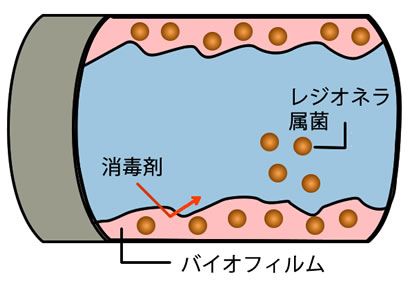

●浴槽や循環系統内にバイオフイルム(生物膜)が生成され塩素剤が浸透しにくくなっている。

●浴槽や循環系等内に塩素剤耐性のアメーバが出現している。

レジオネラ菌自体は低濃度の塩素でも除菌できるものなのですが、配管洗浄をおこなっても塩素除菌だけでは生物膜やアメーバ等の発生を防ぐことができず、2週間程度で元の菌数まで回復してしまうことがあるためです。

1〜2週間に一回は配管洗浄を行うことが必要です。

以下の水質では、塩素剤の除菌効果は著しく低下します。

1) 鉄、マンガン等の成分が多い。

2) 硫化水素等(硫黄泉)、還元性物質を有効成分とする温泉。

3) フミン質等、有機物を多く含有している。

4) PH値の高いアルカリ泉質、

5) 薬湯

露天風呂・掛け流し温泉

調査によれば、循環式浴槽の38%、掛け流し浴槽から27%からレジオネラ属菌が検出されています。

掛け流し浴槽は常時満水状態に保ち、新鮮な湯を供給してオーバーフローによって汚れを排出する浴槽ですが、沸かし湯を補給して汚れを薄めている場合など、毎日完全換水は難しい状況があります。

掛け流し式浴槽においても循環式浴槽と同程度の頻度でレジオネラ属菌が検出されることが明らかになりました。

循環式と比較すると低濃度ではあるが、基礎疾患を持つ易感染者ではエアロゾルの多い環境で感染が成立するため一層の衛生管理の充実が望まれます。

pHについてはpH6.0未満で汚染リスクは低下しました。

掛け流し式温泉においては浴槽での汚染が極めて大きい割合と考えられます。

酸性とアルカリ泉

レジオネラ属菌はpH3.0以下の酸性温泉、65℃以上の高温の源泉、および酸性でしかも高温の源泉には生息しないとされています。しかし湯温が高いので井戸水を混ぜて温度を下げたり、その湯を循環濾過して再利用している浴槽水にはレジオネラが生息する可能性があります。

また、アルカリ温泉においては塩素剤が効きにくいこともあり、レジオネラ属菌が生息しやすい環境にあります。

●アルカリ性泉質では塩素系薬剤の除菌効果は低下します。

PH値が8.0では

残留塩素濃度が1.0であっても1/4の0.25相当の除菌効果になり、PH値が8.5では1/10弱の.091に激減します。

このためPH8.5値以上の浴槽水は全てレジオネラ陽性であったとの調査報告もあります。

配管設備の危険性

一般的に、循環配管を洗浄する方法は、除菌剤を浴槽に投入し、ろ過装置を回して洗浄します。

例えば、

・過酸化水素水や過炭酸ナトリウムなどの酸素系酸化剤

・二酸化塩素や次亜塩素酸ナトリウム、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム塩素系酸化剤

です。

防止策として塩素を投入していますが、塩素消毒のみでレジオネラ属菌を死滅させるにはかなりの濃度にしなければ死滅させる事は不可能とも言われています。

また、塩素消毒においても、配管の継ぎ目や、流れが滞る場所においては、レジオネラ菌が残ってしまうこともあります。

配管内および濾過器や熱交換器などには、皮脂、シャンプーやリンスなどによって大量な軟質スケールが付着します。そこに含まれるバイオフィルムは薬品に対して耐性を持つことも知られています。特に次亜塩素酸ソーダや過酸化水素ではバイオフィルムを除去できないことは、周知の事実です。

従って、過酸化水素などによるバイオフィルムの内部に生息するレジオネラ菌などは殺菌することはできません。

弊社のレジオネラ菌対策用の除菌剤は

1、残留性が高く、温度や紫外線による劣化がありません。

従って、(塩素剤ではありませんので)残留塩素濃度の測定はありません。

一度に多数の入がお湯の中に入っても塩素剤の様な劣化(残留塩素濃度の低下)が生じません。

2、塩素臭はしません。

3、塩素剤では出来ないバイオフイルム内部への浸透、剥離効果があります。

4、PH値に左右されません。PHは中性です。アルカリ性の温泉に除菌効果あります。5、金属腐食性がありません。

6、次亜塩素酸ナトリュウムに比べ、安全性格段に高い。

7、ヒノキ風呂などに適しています。木材を傷めません。

8、塩素剤との併用も支障はありません。

9、藻(藻類)の発生を抑えます。

家庭に潜む危険性

追い炊き配管は、水や温度に加え、汚れや垢が菌の栄養になることから菌の増殖に非常に適した環境にあると言えます。

3日間浴槽を使わないまま放置すると、配管内の菌の数が50~450倍にまで増殖するというデーターがあり、定期的な配管洗浄をしなければ雑菌まみれの状態を作ってしまうのです。

衛生微生物研究センターの調査によると、対象となった家庭の内半数以上の割合で、おいだき配管内から万単位の菌が検出されました。

加湿器に潜むレジオネラ菌

水に超音波を当て、粒子にして放出するタイプの超音波式加湿器。

入れた水が細菌(レジオネラ菌等)やカビで汚染していたり、貯水タンクの中で次第に細菌が繁殖していると、その微生物ごと空中にばらまいてしまう危険性があります。

レジオネラ属菌によって汚染されたエアロゾルを、直接肺に吸い込まないよう心掛けることによって、その感染を回避することができるので、超音波式の加湿器はこまめに清掃するか、加温式の製品やハイブリッド式と呼ばれる製品に買い替えるなどの工夫が必要です。

清掃しなくても使えてしまうので、ついつい水を継ぎ足して使ってしまいがちですが、超音波式の加湿器によって空中に細菌・カビなどが散布されると、それを長期間吸い込んで、肺の中でアレルギー反応が生じ、アレルギー疾患を引き起こすことがあります。

レジオネラ症は、悪寒、高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛などが起こり、呼吸器症状として痰の少ない咳、少量の粘性痰、胸痛・呼吸困難などが現れ、症状は日を追って重くなっていきます。 腹痛、水溶性下痢、意識障害、歩行障害を伴う場合もあります。

弊社の『CSCのレジオネラ属菌対策専用剤』を加湿器に入れることで、安全にレジオネラ菌対策を行うことが出来ます。

街に潜む危険性

ミストを発生させることによって、平均2~3℃程気温を低下させることの出来るドライミストですが、ドライミストでもレジオネラ菌が発生することもあります。

使用している水に問題が発生してしまった場合、レジオネラ菌感染が広がってしまう可能性があるのです。

水道内や水を運ぶホース内にレジオネラ菌が発生した場合、ドライミストの制御盤には消毒などの機能は付いていないので、そのままノズルから感染した水が噴霧されます。

買い物客や観光客などの人が多く集まる場所では、大規模なレジオネラ感染が起こる可能性もあります。

同様に、施設などで使われる加湿器などにも、使用している水に問題が発生してしまった場合、レジオネラ菌感染が広がってしまう可能性があるのです。

安全・あんしんなレジオネラ菌対策

CSC工法は公的機関の認証によって信頼性が立証されています。